不動産共有を解消しよう

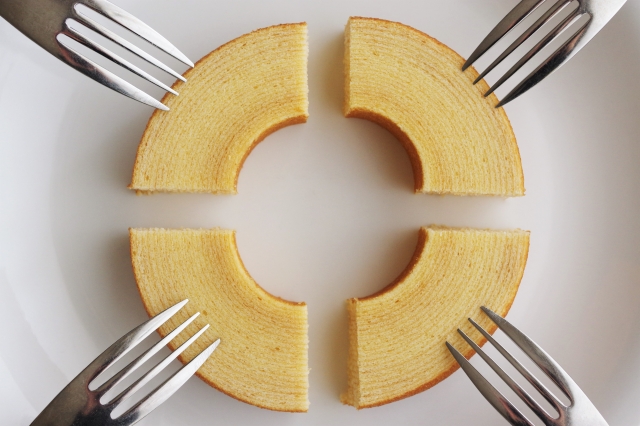

これまで2回にわたって「共有名義にすること」についてお話してきましたが、相続した不動産を共有名義にすることは、多くの方にとってデメリットの方が大きい状態と言えましょう。

そこで今回は、不動産の共有名義を解消する6つの方法についてお話します。

どの方法が最適なのかは、それぞれの状況に応じて異なりますので、実際に解消を行う際には、専⾨家と相談して慎重に進めていきましょう。

①共有者全員で物件全体を第三者に売却する(換価分割)

不動産の共有を解消するのに多く用いられているのが、共有者全員で第三者に売却する「換価分割」という⽅法です。

共有者全員の合意が必要ですが、不動産を現⾦化できるため、不動産の価値を最⼤限に引き出しやすく、持分割合に応じて売却代⾦を分配しやすいことで、公平性が高く利害対⽴が起こりにくい点がメリットです。

しかし、希望する価格で売却できるかどうかは不確実で、売却に時間がかかることもあります。

②共有者間で他の共有者の持分を買い取る(代償分割)

共有者の⼀⼈が他の共有者の持分を全て買い取り、不動産を単独名義にすることで共有関係を解消する方法です。「代償分割」といいます。

不動産を取得したい共有者と現⾦化したい共有者のニーズを同時に満たせるため、共有者間の話し合いがスムーズな場合は、不公平感が⽣じにくい⽅法です。

ただし、単独所有したい共有者は充分な資⾦⼒が必要で、持分の価格についての話し合いがまとまらないなど、代償⾦の⾦額でトラブルになる可能性もあります。

適切な価格評価をすることができるかが、共有名義解消の鍵となるでしょう。

③⼟地を物理的に分筆する(現物分割)

共有の⼟地を分筆し、それぞれが登記を行い、単独で所有する⽅法です。⼟地を物理的に分けるので「現物分割」といわれます。

この⽅法は⼟地にのみ有効で、建物には使えません。また、⼟地であっても形状や規模によっては難しい場合もあります。

共有状態が完全に解決するというメリットはありますが、分筆登記費⽤や測量費⽤などの諸経費が発⽣することや、⼟地が細分化されることで利⽤価値が下がる可能性があること、分割⽅法について共有者間で対⽴が⽣じやすいなどのデメリットがあります。

土地の価値が著しく低下する場合、現物分割は適切ではありません。その場合は、他の⽅法との組み合わせを検討する必要がでてきます。

④自分の持分のみを第三者に売却する

自分の共有持分のみを第三者に売却し、共有状態から離脱する⽅法です。

共有者間で何らの合意が得られない場合に検討される選択肢といえます。

他の共有者の同意は不要ですが、買主を⾒つけることが難しいため、不動産会社に売却するケースが多いです。売却価格が市場価値よりも低くなる可能性が高いことや、他の共有者にとってはまったく関係ない不動産業者などが共有者となるため、関係が悪化するリスクもあります。

⑤⾃分の持分を放棄する

⾃分の共有持分を無償で放棄することで、共有関係から離脱することができます。

放棄した持分は他の共有者に帰属します。

持分放棄は単独の意思表⽰で効⼒が発⽣するので、他の共有者の同意は不要ですが、登記の変更には他の共有者の協⼒が必要です。

また、持分の放棄は「みなし贈与」として扱われるので、持分の固定資産価格が基礎控除(年間110万円)を超える場合、帰属先になった共有者に贈与税が課税される点に注意が必要です。

⑥裁判で共有物分割請求を⾏う

「共有物分割請求訴訟」です。共有者間の話し合いで決着がつかない場合に、訴訟を通じて分割⽅法を決定し、最終的に共有関係を解消します。

裁判所の判断により、確実に共有関係を解消できる点が⼤きなメリットですが、時間や費⽤がかかりますし、競売になった場合、市場価格より低く売却されるリスクもあります。

共有物分割請求訴訟は、確実に共有名義を解消できるので、共有解消の強力な最終手段です。ただし、様々なリスクも伴うため、慎重な検討が必要です。